血根碱抗猪繁殖与呼吸综合征病毒活性的多位点抑制机制

发布时间:

2023-11-29

来源:

近日,“血根碱抗猪繁殖与呼吸综合征病毒活性的多位点抑制机制“的研究以标题“Sanguinarine Exhibits Antiviral Activity against Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus via Multisite Inhibition Mechanisms”在国际知名学术期刊《Viruses》杂志发表。

图1.《Viruses》杂志刊登研究论文“Sanguinarine Exhibits Antiviral Activity against Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus via Multisite Inhibition Mechanisms”

自20世纪80年代以来,猪繁殖与呼吸综合征(PRRS)一直是全球养猪业的主要疾病之一。PRRS病毒(PRRSV)是PRRS的病原体,是一种被包膜的正链RNA病毒,属于套式病毒目(Nidovirales)、动脉炎病毒科(Arteriviridac)、动脉炎病毒属(Arterivirirus)。PRRSV基因组长度约为15kb,由至少10个开放阅读框(Open Reading Frames,ORFs)组成,包括ORF1a、ORF1b、ORF2a、ORF2b、ORF3-7和ORF5a。目前,尽管在控制和预防PRRSV方面已经做了大量努力,但市售疫苗的作用效果有限,这主要是由于PRRSV的免疫抑制特性、PRRSV基因组的高度遗传多样性以及PRRSV感染过程中被称为抗体依赖性增强(Antibody-Dependent Enhancement,ADE)的现象。因此,迫切需要开发抗PRRSV的新型抗病毒药物。

生物碱是具有广泛药理和生物学活性的天然产物。血根碱是一种苯并菲啶类生物碱,是中兽药博落回散的主要活性成分,其抗炎、抗微生物和抗肿瘤特性已被广泛研究报道。血根碱抗病毒活性的报道较少,此前有研究报道血根碱对烟草花叶病毒(TMV)的抗病毒作用。最近,血根碱的衍生物8-羟基二氢血根碱也被证明是一种潜在的抗COVID-19药物。因此,本研究探究血根碱对猪繁殖与呼吸综合征病毒的抗病毒活性及其可能机制。

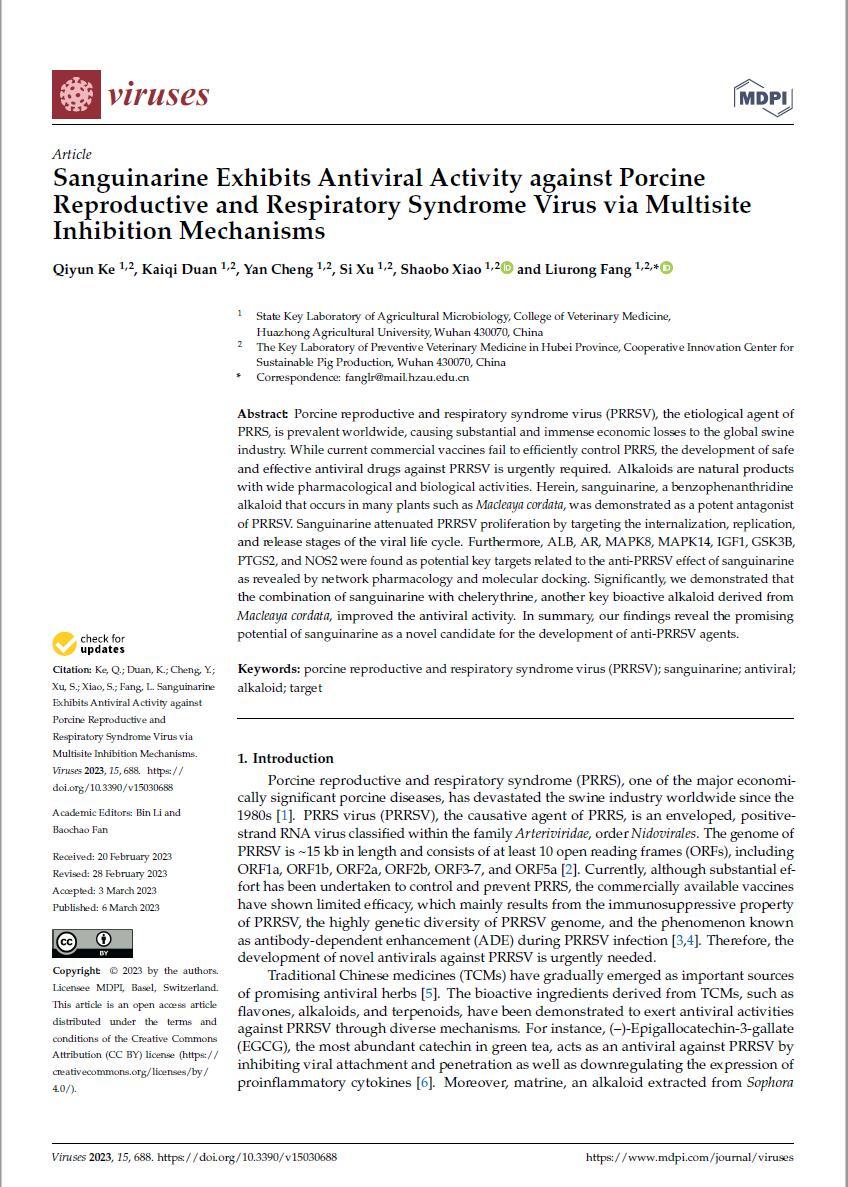

研究结果:1.血根碱具有强抗繁殖与呼吸综合征病毒活性。试验采用TCID50(The 50% Tissue Culture Infectious Dose,50%组织感染剂量)法检测血根碱的抗PRRSV潜能,0.80µg/mL血根碱可使感染后12 h病毒滴度降低~104.3倍,24 h和36 h分别降低~102.9倍和101.4倍。同时,通过Western blot检测也证实血根碱对病毒蛋白表达具有抑制作用,包括结构蛋白(N蛋白)和非结构蛋白(nsp2)的表达。此外,血根碱还降低PRRSV基因组RNA(以nsp9为代表基因)和亚基因组RNA(以ORF7为代表基因)的表达水平,并且随着时间的推移抑制作用逐渐减弱。

图2.血根碱抗PRRSV感染作用

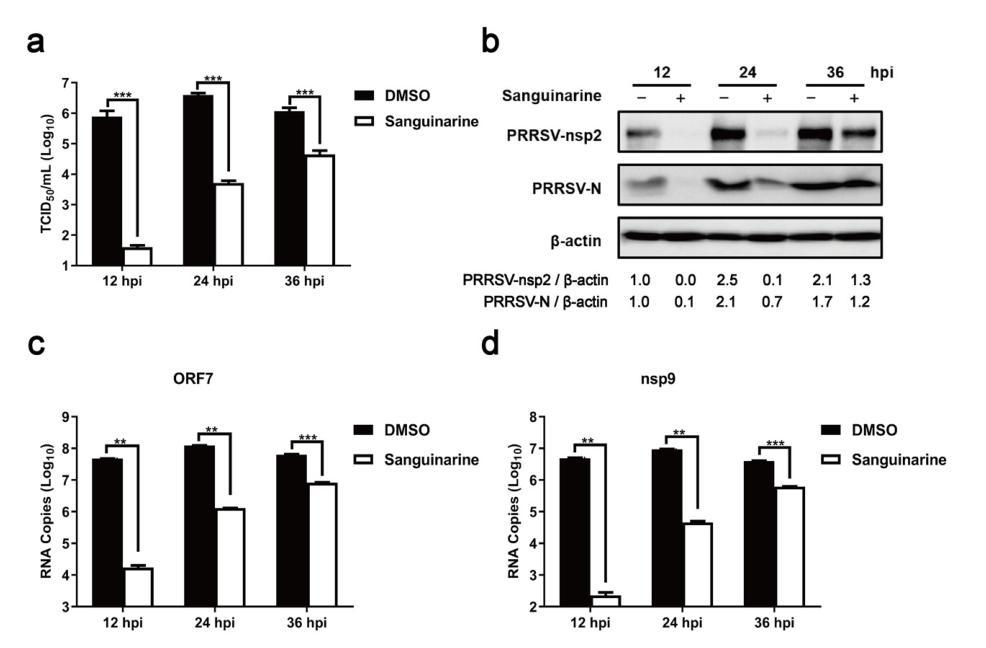

2.血根碱抑制PRRSV增殖,且呈剂量依赖性。不同剂量的血根碱处理MARC145细胞,并用PRRSV- gfp(一种表达绿色荧光蛋白的PRRSV菌株)感染24小时。与DMSO处理组相比,血根碱显著降低了PRRSV的感染率,且呈剂量依赖性。同样,通过TCID50和RT-qPCR也证实了血根碱对PRRSV滴度、蛋白表达水平(nsp2和N)和基因组/亚基因组RNA水平(nsp9和ORF7)的剂量依赖性抑制作用。

图3.血根碱抑制PRRSV增殖且呈剂量依赖性

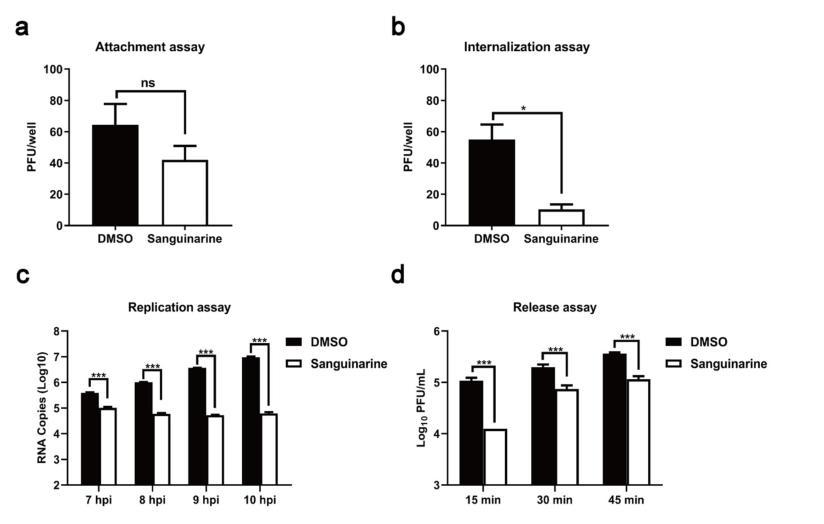

3.血根碱抗PRRSV感染的多位点机制。研究血根碱对病毒生命周期各阶段(附着、内化、复制和释放)的影响。首先,将预冷的细胞与PRRSV和血根碱(0.80µg/mL)在4℃下孵育2小时,使其附着但不内化,通过斑块形成试验检测血根碱对附着过程的影响,结果表明血根碱对病毒斑块数量没有明显的抑制作用,说明血根碱不影响PRRSV附着。其次,将冷冻前的细胞在4℃条件下感染PRRSV 2 h,然后在37℃条件下用血根碱(0.80µg/mL)处理3 h,之后进行斑块形成试验,探索血根碱对病毒内化阶段的影响,结果表明血根碱显著降低了病毒斑块数量,说明血根碱显著抑制PRRSV内化。再次,用血根碱(0.80µg/mL)在6 hpi下孵育PRRSV感染的MARC-145细胞,然后检测病毒负义RNA水平,确定血根碱在调节PRRSV感染复制阶段中的作用,结果显示血根碱显著下调PRRSV的RNA拷贝数,说明血根碱抑制病毒复制。最后,用血根碱(0.80µg/mL)在18 hpi下处理PRRSV感染的MARC-145细胞,用空斑法测定释放的子代病毒颗粒总数,评价血根碱对PRRSV感染释放过程的影响,结果表明血根碱显著降低了子代病毒的产量,说明血根碱显著抑制病毒释放。总之,在PRRSV感染过程中,血根碱通过抑制病毒内化、抑制病毒复制以及降低病毒释放发挥抗病毒作用。

图4.血根碱抑制PRRSV感染的多位点机制

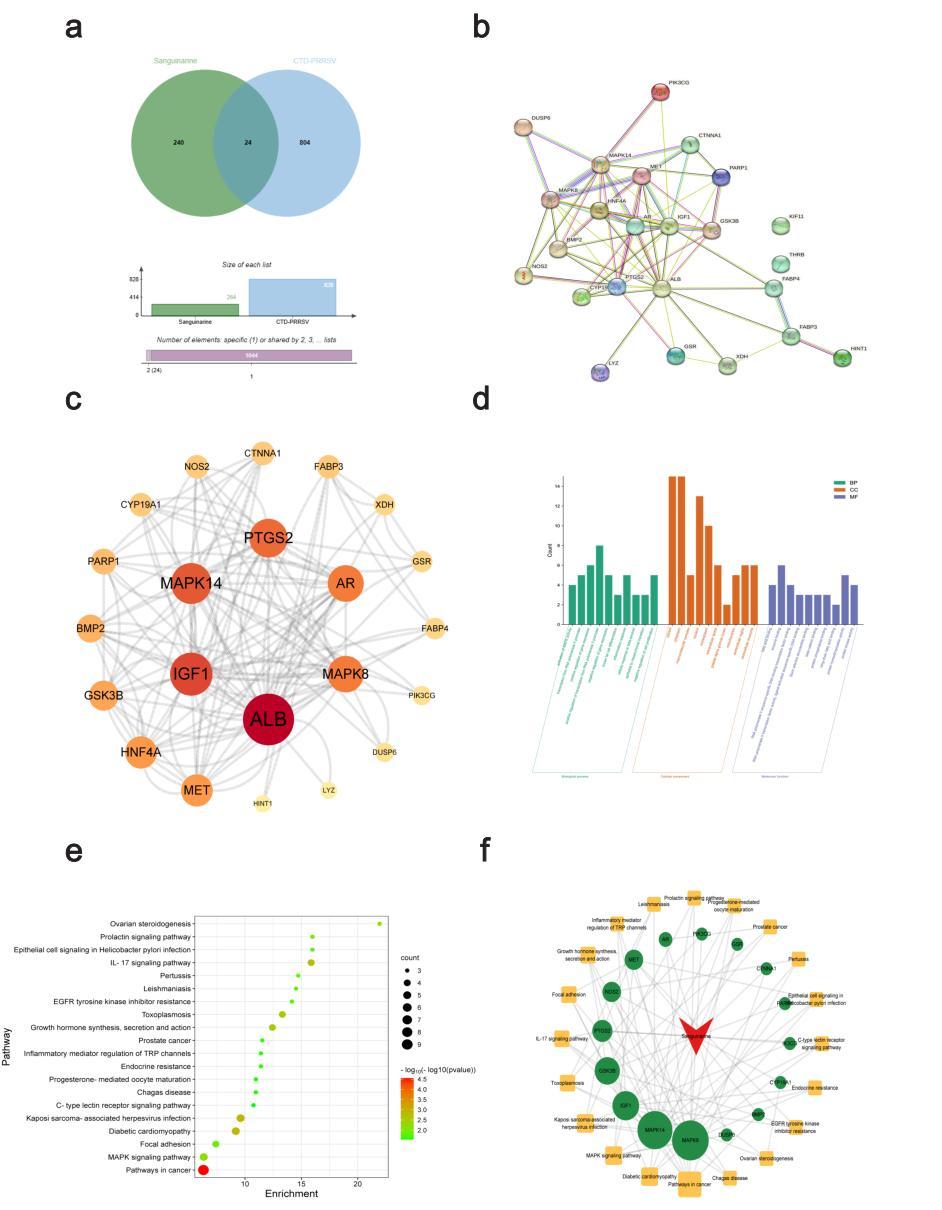

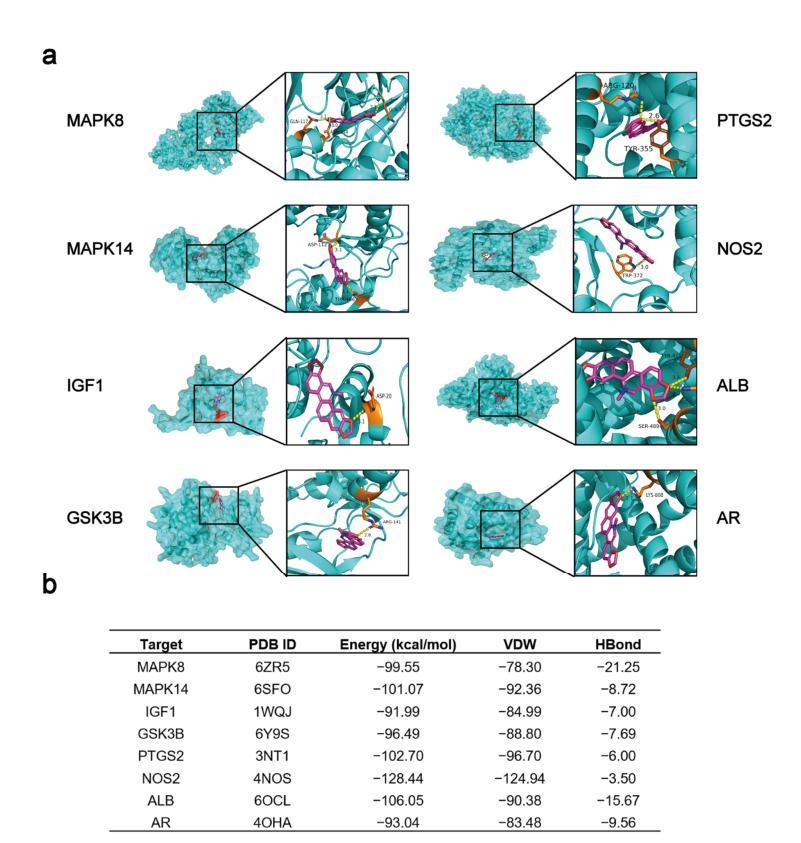

4.网络药理学及分子对接分析血根碱抗PRRSV的潜在靶点。使用PharmMapper数据库收集了264个血根碱潜在靶点,使用比较毒物基因组学数据库(CTD)收集了828个PRRS靶点,然后选择两组靶点的交集点,共24个靶点进行研究。随后,利用String数据库,通过Cytoscape 3.9.1软件构建了这24个靶点的蛋白-蛋白相互作用(PPI)网络。当UnDir度≥20时,对获得的PPI网络进行进一步的拓扑分析,共发现了6个核心靶点,包括ALB (UnDir度= 34)、IGF1 (UnDir度= 26)、MAPK14 (UnDir度= 24)、PTGS2 (UnDir度= 22)、AR (UnDir度= 20)和MAPK8 (UnDir度= 20),对这些靶点进行分子对接分析。此外,对获得的24个靶点进行GO和KEGG通路分析,发现123个GO富集结果和41条通路。利用选取的20条通路,构建了血根碱-核心靶点通路网络。然后,在UnDir度≥6时,选取MAPK8 (UnDir度= 17)、MAPK14 (UnDir度= 16)、IGF1 (UnDir度= 11)、GSK3B (UnDir度= 10)、PTGS2 (UnDir度= 7)、NOS2 (UnDir度= 6)6个核心靶点进行分子对接分析,获得了四个关键靶点(MAPK8, MAPK14, IGF1和PTGS2)。随后,对所获得的关键靶点MAPK8、MAPK14、IGF1、PTGS2、ALB、AR、GSK3B、NOS2均进行分子对接分析,结果表明血根碱很好地停靠在这八个靶点的蛋白质结合口袋中,说明这8个蛋白是血根碱抗PRRSV的关键靶点。

图5. 网络药理学筛选血根碱抗PRRSV的潜在靶点

图6.血根碱潜在核心抗PRRSV靶点的分子对接

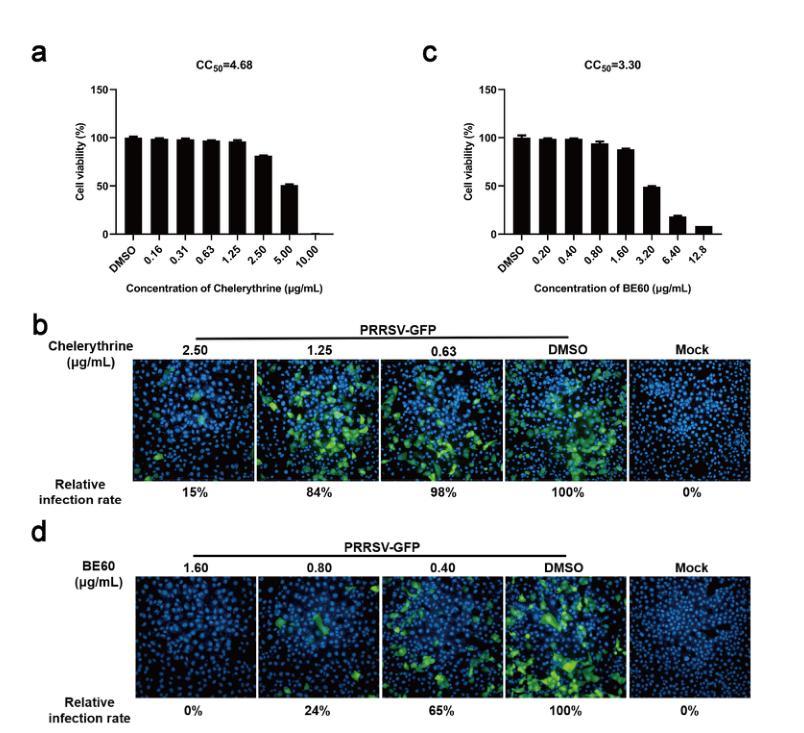

5. 与白屈菜红碱联用提高血根碱抗病毒活性。首先,测定了白屈菜红碱对MARC-145的细胞毒性,结果显示白屈菜红碱的CC50为4.68µg/mL,浓度在2.50µg/mL以下时,白屈菜红碱对MARC-145无明显的细胞毒性。然后,用不同剂量(0.63、1.25和2.50µg/mL)的白屈菜红碱处理MARC-145细胞,感染PRRSV-GFP 24小时,白屈菜红碱显著下调PRRSV-GFP的感染率,并呈剂量依赖性。基于联合用药可提高治疗效果的假设,研究血根碱-白屈菜红碱联合用药的抗病毒作用,以不同浓度的博落回提取物(血根碱和白屈菜红碱含量分别为40%和20%, BE60)处理MARC-145细胞。细胞毒性表明BE60的CC50为3.30µg/mL,浓度低于1.60µg/mL的BE60对MARC-145细胞无明显的细胞毒性。然后,测试了不同浓度BE60的抗病毒潜力,结果表明BE60对PRRSV-GFP感染具有剂量依赖性,当BE60达到最高安全浓度(1.60µg/mL)时,未观察到PRRSV-GFP感染细胞,说明BE60具有抗PRRSV作用。然而,在最高安全浓度下单独用血根碱或白屈菜红碱处理细胞,PRRSV感染仍然存在,说明血根碱和白屈菜红碱联合使用是可以增加抗PRRSV活性。

图7.血根碱和白屈菜红碱联用对PRRSV具有较强的抗病毒作用

小结与讨论

Summary and Discussion

总之,此项研究证明了血根碱对PRRSV的抗病毒作用,并阐明了血根碱通过靶向病毒内化、复制和释放阶段的多位点抗病毒机制。网络药理学和分子对接揭示了血根碱潜在的抗PRRSV靶点,包括ALB、AR、MAPK8、MAPK14、IGF1、GSK3B、PTGS2和NOS2。而且,研究发现血根碱与白屈菜红碱联合使用可以提高抗PRRSV活性。因此,这项研究证明了血根碱作为未来抗病毒研究的新候选物的潜力,动物临床应用研究有待进一步开展。

原文链接:Ke Q, Duan K, Cheng Y, Xu S, Xiao S, Fang L. Sanguinarine Exhibits Antiviral Activity against Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus via Multisite Inhibition Mechanisms. Viruses. 2023 Mar 6;15(3):688. doi: 10.3390/v15030688. PMID: 36992397; PMCID: PMC10052745.

最新新闻

万众“溢”心 再启征程 | 世唯科技2025年工作动员暨聘任大会圆满举行

2025-02-08

2024-12-24

2024-11-06

2022-06-14

2019-02-19

金蛇贺岁 共赴美好 | 2024奥门原料免费资料举行2025年开工仪式

2025-02-07